新英検1級試験の”要約”について、1級ホルダーかつ現代文要約全国1位経験者がくわしく解説

目次

この記事はこんな記事

英語力は並みの英検1級ホルダーに過ぎなくても、国語力とその指導経験も併せ持つ人はそんなにいないだろうと思い、自分ならこれから英検1級要約の勉強をするみなさんの力にきっとなれるはずだ、と力んで書いた記事🤣

要約の方法

要約とは文章のポイントをまとめることです。

することを簡単に言うと、

①筆者の主張を必ず入れる。

②ほかの部分は文字数、単語数の制約に合わせて重要な順番に足していく。

③上記の過程で基本的には、具体的な部分を省き、抽象的な部分を取り出すようにする。

ということになります。

以下、旺文社英検1級長文読解問題120のChapter 2 F の「美の感覚」の和訳から抜粋した文章(第一段落)を例にとって説明します。

「美の感覚」

自分と異なる人種に属する人々は常に互いに魅了的に映る。その一部は、単に自分と異なっていたりエキゾチックであったりすることによる魅力である。

しかし、科学者たちが長年考えてきたのは、どんなにつかまえどころがなくあいまいなものであろうとも、人種や文化に関係なく作用する、何らかの普遍的な美の基準もまた、存在しているに違いないということだ。

そうでなければ、生後わずか3か月の赤ん坊が、大人から見ても魅力的に感じられる顔を見ることに対し好みを示し、しかも、それまで一度も見たことのない人種の人々の写真に対してさえも同様であるという事実をどう説明するのか。

さあ、みなさん、最も短い要約文を作る場合、一体どんな文章を書きますか。

ぜひ少し考えてみてください。(できれば、実際に

紙に書いてみていただくといいと思います。)

さあ、どんな文章ができあがったでしょうか。

一番短く要約する場合、このようなものが良いと思います。

人種や文化に関係なく作用する、何らかの普遍的な美の基準が存在しているはずだと科学者は考えてきた。

なぜ、ほかの部分が要約に入ってこないのかお分かりになりますか?

✅なぜ第1段落が要約文に入らないのか?

この文章の場合、第1段落は第2段落の言いたいことを伝えるために前もって一般的な反論をつぶしている部分と言えるかと思います。

つまり、もし第1段落がなく第2段落の内容から書き始めたら、もし筆者が

「ある人種内の人が美しいと感じる顔に対して、他の人種の人が初めてその顔を見てもやはり美しいと感じることが多いのは、人間にとって、「普遍的な美の基準」が存在することの証明と言えるのではないか」

などと主張した場合に、

それは、その顔があんまり見たことない顔で珍しかったからそう思ったんじゃない?

と反論されて(納得してもらえない)かねないわけです。

そうならないように、先に、読者が誤解せず筆者の主張が理解されやすくなるよう情報を与えておくのが第1段落と言えるわけです。

しかし、逆に言えば、第1段落は第2段落の主張につなげるための準備でしかなく、筆者が伝えたいことそのもの(一番大切なこと)ではないんですね。

だから、一番短く要約するとなるとこの部分は省かれることになるわけです。

✅なぜ第3段落が要約文に入ってこないのか。

第3段落は第2段落の主張を補強するためにあります。

「何も学んでない段階の赤ん坊が美しいと感じる(好意を持つ)顔が人種の壁さえ超えて存在するということは、僕がさっき言った「普遍的な美の基準」はやっぱりあるってことだよね。」

ってことです。

別の言葉で言えば、第3段落は主張に説得力を持たせるための記述、というわけですから、逆に言うと言いたいことそのものではない、

だから一番短く要約される場合には省かれるということです。

✅つまり要約は一番言いたいことをつかむトレーニングをすればできるようになる。

文章の中から一番言いたいことを見つける意識を常に持つようにしましょう。

キーワードを見つけましょうといわれる場合があると思いますが、「ワード」では言いたいことは十分に捕まえられないので、

まだ「キーセンテンス」を探す意識の方が良いと思います。

キーセンテンスをつかんだら、他の部分はなぜ書かれているのかを考えていきます。

他の部分だって書く価値があるから書かれているわけですから。

そうすると文章全体の構成、各文の存在価値がわかってきます。

すると逆に一番言いたいことはどこなのかもよりクリアにわかるようになるわけです。

✅文章を読んでもどの部分も重要(難しく)に見えて、要約してと言われるとすべての文を書き写したくなってしまう方は・・・

次のパートをご覧ください。

自分の意見に説得力を加える練習 をして要約にも強くなる!

なかなか要約が難しくて・・・という方はご自身が意見を述べられる場合も、普段から理由などを十分述べていない、なんて場合も多いです。

もし私もそうかも と思われる方は、

お題を設定して、(例えば夏休みはどこに行きたいか など)

①軽井沢に行きたい。

②涼しいから。

もっと楽しいとこがいいよ

涼しいとこはほかにもいっぱいあるじゃん

こんな疑問や反論もここで想定して、

③楽しくても、子供がたくさんいて長い時間並ばないといけないような観光地は、せっかくの休みなのにくつろげなくて嫌だから。

④涼しいところは他にもあるけど、他の避暑地に比べて東京に近いから安く行けるから。

と聞いた人を説得するための要素を肉付けしていく練習を少しすれば、

文章を書く人も

①言いたいこと

②それに説得力を加えるために肉付けをする

という狙いで同じように組み立てていることが理解でき、無意識に「言いたいこと」と「その補強部分」が2色刷りのように読み取れるようになると思います。

今度はそれを要約してみる

次に、この軽井沢の文章を読み手の立場に立って読み、要約する場合について考えてみます。

この文章は、究極に要約すると 「軽井沢に行きたい。」 ということですが、

もっと文字数に余裕がある場合も想定して、ここでは、①一番短い要約文、②もう少し長いもの、③さらにもう少し長いものと3パターンくらい要約文を考えてみます。

みなさんもぜひ2分間くらいででぜひ考えてみてください!

では解答例です。

①涼しいから軽井沢に行きたい。

②涼しくて安く行けてくつろげるから軽井沢に行きたい。

③涼しくて、東京から近いから安く行けて、並んだりする必要もなくくつろげるから軽井沢に行きたい。

どうですか?同じようになりましたか?

ちなみに、②と③の違いを意図してつけられる人は要約上手にすぐなれると思います。

②には軽井沢に行きたい直接の理由のみが書かれていて、③には理由の理由も書かれているんです。

これを国語や要約が苦手な人は、筆者の指導経験では、

②涼しくて、並んだりしなくてよくてくつろげるから軽井沢に行きたい。

③涼しくて、並んだりしなくてよくてくつろげて近くて安く行けるから軽井沢に行きたい。

みたいにしちゃう場合が多いんです。

この②と③のうち特に②はまずいです。

このふたつはただ単に書かれている行きたい理由の数に差があるだけで、

②の文字数で要約を求められた時に「くつろげる」だけを入れて、

③の文字数で要約をするときに「安い」を入れることにしっかりした理由がないんですね。

逆だっていいじゃん と言われたらうっ!となりますよね。

つまり、この文章では軽井沢に行きたい理由として

1.涼しいこと

2.安く行けること

3.くつろげること

が挙げられていて、さらに

2.の理由→近いことや

3.の理由→並ばなくていいこと

というように続いているので、

赤文字の理由を言い切ることが優先でああって、許された文字数が少ないのに、青文字の方の「理由の理由」を赤文字の理由に優先して入れてしまうのはおかしい ということです。

もう一度さっきの2つの要約を見てみると、

②は涼しくて、並んだりしなくてよくてくつろげるから軽井沢に行きたい。

③は涼しくて、並んだりしなくてよくてくつろげて近くて安く行けるから軽井沢に行きたい。

というようになっていて、②は赤の理由をすべて列挙できていないのにより細かい説明(青)に文字を割いてしまっていることがわかります。

国語苦手な方がよくやりがちな要約誤答例

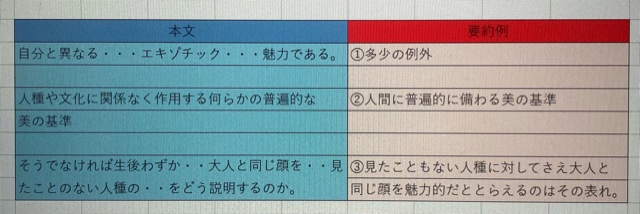

先ほど短い文を例にとって要約の誤答例を挙げましたが、もう少し長い文章で(最初の「美の基準」)よくやりがちな誤答例を見て、要約力向上を目指してみましょう。

次に挙げる間違い要約例の何がまずいのかを考えてみてください。

要約誤答例 1

自分と異なる人種に属する人々は魅力的に映り、普遍的な美の基準もまた存在している。

そうでないと赤ん坊が大人からみても好きな顔を好きなことが説明できない。

この要約は、第一段落が本当に伝えたい第二段落の内容を伝えるための「ふり」に過ぎないことをつかめず、この文章の伝えたいことを

①自分と異なる人種の人は魅力的に感じる。

②普遍的な美の基準が(も)ある。

という二つだととらえている場合に書くものだと思います。

そして、赤ん坊のところも最後に書いてあるし重要かもしれないから書いておこう。といった感じでしょう。

筆者の主張の中心はあくまで「普遍的な美の基準が存在している」というところだ、と理解できていないのがこの要約には出てしまっています。

本文の第二段落冒頭にしかしとありますが、

〇〇・・・・・、しかし・・・・・というときにはしかしの後ろが筆者の本当に伝えたい部分である場合が多い という「お約束」は英語でも日本語でも変わりません。

それはちょうど、ダチョウ倶楽部のネタで、竜ちゃんがお湯の張ってある浴槽のへりで、「押すなよ!絶対に押すなよ!」っていうのを誰も

「あ、竜ちゃんお湯に入りたくないんだ」

「押されちゃった!竜ちゃんかわいそう」

とはならないし、

「どうぞどうぞ」のネタでも、最初にみんなが立候補してるのを見て、「ああ、みんなそんなにやりたいんだー」と思うのは変で、

最初っから最後に手を挙げた竜ちゃんに全部押し付けたいがための「お約束の流れ」なのはみんなわかる

っていうのと同じです。

僕より若くてダチョウ倶楽部って誰よ?って方は下のリンクからネタを見てみてください。

中年以上の人とバイト先や職場で雑談しなきゃいけないとき時に役に立つかもしれませんよ。笑

話を戻しますが、筆者の意図を正しくつかむにも、一般的な文の流れのお約束を知っていることが重要なんです。

また、第三段落の内容を要約に載せていることに関しては一般的には見た目上は大きな違和感を感じない採点者も多いのかもしれませんが、こういうふうに書いている答案があって、僕が採点者側だったら個人的には、

何か「赤ん坊が大人が見ても好きな顔を気に入るということ」が話の本筋だと誤解しているにおいがして、解答者の理解を疑いたくなります。

話の流れ(構造)を知る

人が話をする、文章を書くときには共通した理由があります。

それは「どうしても伝えたいことがある」ということです。

普段インターネット上の記事などを読むと、「どうしても」伝えたいことがあるとは到底思えないようなものがたくさんあるかもしれませんが、

少なくとも英検1級で取り上げられる文章はそのような情熱のもとに書かれています。

だから1級の文章は、堅いまじめな文章が多いですよね。

笑えるような話でも、誰でも賛成できるような話でも、スキャンダルでもないのにわざわざそのような文章を書いて出版しているということは、「どうしてもみんなに伝えたいことがある」ってことなんだろうと思います。

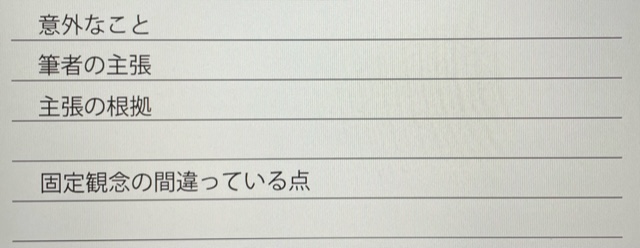

そんな英検1級の文には多くの場合含まれている要素があります。

それは・・・

✅”意外なこと”=筆者の主張

✅主張の根拠

✅筆者の主張と対極にある固定観念の間違っている点の指摘

です。

実際に英検1級の過去の長文の段落ごとに題名をつけて吟味してみましたが、僕の見た範囲では少なくともその60%以上にこの要素はありました。

(題材自体が一般の人にはあまりになじみがない場合は、それ自体が「意外なこと」であり、そのことに対して固定観念も世の中に存在しないので、上でお話しした項目はあるように感じられず、文章全体が新しいことのお知らせに終始しているように思える場合もあるかもしれません。

しかしその場合でも、細かく見ていくと「筆者の考え」と「根拠」は常にあります。

そう考えるとほとんどの文章に✅の要素はあると思います。)

要約や読解が苦手な場合は、この3つ(4つ)についての文章中の記述を探し、常にノートなどに書くようにするといいと思います。

そうすると、「あ、この部分はいつも要約の勉強をするときにノートの固定観念の欄に書いてる内容だな。」といった風に、

今読んでいる部分がなぜ書かれているのか(=文章中での役割)が意識できるようになってきます。

このように目の前の文字を追うだけでなく、今読んでいる部分が何のために書かれている部分なのか常に意識できるようになるとすでにあなたの読解要約力はアップしています!

これができるようになると職場などで誰かと大切な議論をしたりするときでも、相手の話がすっと頭に入ってくるようになります。

要約誤答例 2

ほぼ丸写し。

または制限文字数が少なく丸写しできない場合は途方にくれてしまう。

このような答案を書く場合、

①どれが言いたいことで、

②その説得力を増すための部分はどこで、

というのを全く考えてもいないことが多いです。

そういう場合は、先ほど挙げた「自分の短い意見を考えて、それに理由や具体例を付け加えて説得力のある意見にする」トレーニングをした方がよいと思います。

(軽井沢の例のやつです。)

良い要約例 (100文字程度)

人間が他者を外見的に魅力的だと感じるとき、多少の例外はあれ、それは人間に普遍的に備わる美の基準が影響した結果である、と科学者は考えている。

生後まもない赤ん坊が、見たこともない人種に関してさえ大人と同じ顔を魅力的だととらえることはその表れだと言える。

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

どうでしょうか。

要約があまり得意ではない方が見ると、文中にない言葉が使われていることに不安を感じるかもしれません

たしかに、もう少し本文の丸写し部分があっても要約として合格点がもらえるかもしれません。

しかし、情熱家庭教師ゆうとしては、

文中の言葉をよりまとまった(抽象的な)言葉で言い換える、まとめる意識を持つことを強くおすすめします。

上の表の要約例①ではエキゾチックなどという言葉が一切出てこず、「多少の例外」という言葉でまとめられています。

これは、本文の第一段落が第二段落で言いたいことをいうための「ふり」に過ぎず、むしろ詳しく書きすぎると第二段落で訴えたいこととが逆行しているような印象を与えかねないこと+文字数制限を考慮してこのようになっています。

要約例の②で本文にはある「人類や文化に関係なく作用する」の部分がないのは、

「普遍的」という言葉でその部分を十分に説明できていて、これ以上そこに字数を割くと他の部分が説明できなくなると判断したからです。(全体で100文字前後というスケールなら)

要約例③で第3段落の前半についてあまり触れられていないのは、一度も見たことのない人種に関しての話の方が前半よりインパクトのある例であり、そちらの話をすれば段落全体の言いたいことをカバーできると判断したからです。

このように、要約の一部分一部分の使う言葉、文に対して、なぜその言葉を入れるのかを細かく検討して血の通った要約をしようとすることが、

いつでも合格点以上の質の要約を安定してできるようになる近道であり、

(本文中のコピペばかりしているとたまたま抜き出した部分が適切なら得点が多めになるかもしれませんが、文章に関して思考をする習慣が基本的についていないので、適切でないところを抜き出して低得点になることも増えます。)

このトレーニングを積んでいると、試験の外でも他の人の話の意図をつかみ損ねたり、上っ面だけをとらえて感情的なすれ違いが発生するのを防げると思います。

僕たちは最終的に英語で日本の方以外とも血の通ったコミュニケーションをするために英検1級を目指していると思うので、

要約においてもその意識を忘れず練習をすることがとても大切で、それこそが試験合格の近道でもあるとこれまでの指導経験から僕は強く思っています。

英語での要約例

先ほどの日本語での要約を英語にして、知り合いの英語ネイティブDeepL君 笑のネイティブチェックを受けながら練った僕と彼の合作がこちらです。

(deepLの意見を生意気にも僕が受け入れず、妥当だと思う表現に変えた個所もありますので100%の正確性は保証できませんが、十分参考になる文だとは思います。)

Scientists believe that when humans find others attractive in appearance, with few exceptions, it is the result of the influence of universally held human standards of beauty.

The fact that a newborn baby feels the same attraction to a face that an adult finds attractive, even if it is of a race he or she has never seen before, is a testament to what has been said so far.

10題も要約をこなしていれば、高頻度で使いたくなる表現が出てくると思います。

この文章で言うなら、S believe that や it is the result of ・・・やThe fact that・・・ is a testamentなどといった表現です。

このような表現を要約練習をするごとに自分の中に蓄えていけば、英語を書くこと自体は英検1級ライティングなどの練習をしているみなさんにとっては特別難しくないと思います。

逆に英語で書くことが難しく感じられる場合は、要約練習と並行してライティング、面接練習をすることをおすすめします。

関連記事はこちらのボタンから↓

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日の記事のまとめです。

この記事のまとめ

2024年度から新しく英検1級に加わる要約は英語力以前に日本語で書いてあるものを日本語で要約する力が最低限必要。

その力を身につけるためには簡単なお題(社会的な本格的なお題でもよい)に対して、

①ずばり短く言った意見

②それに説得力を加えるために肉付けをしたもの

を作る練習をしてみると良い。

試験で出題される長文の筆者も同じような思考回路で文章を書いているから、①②のような練習をしていると、長文を読んでいて筆者の言いたいことを見失ったり、丸写しのような要約しかできなかったりすることを防げる。

また以下の話の4つの最重要項目を常につかむトレーニングをしておくことも重要。

1.意外なこと

2.筆者の主張

3.主張の根拠

4.今までみんなが持っていた固定観念の間違っている点

要約する際は文中の表現、文を丸写ししてしのごうとするのではなく、文中の表現を自分の言葉でまとめたり、

ある言葉を入れてある言葉は入れない理由などをいつも考える。

そうすることで要約で毎回安定した点数を取れるようになるし、なにより英検1級を取得した先にある海外の人とのコミュニケーションにおいて相手の意図や気持ちをより汲み取れるようになる!